编者按: 中欧海上风电产业合作与技术创新论坛将于2021年11月15-16日在江苏盐城召开,由国家能源局指导,水电水利规划设计总院、中国华能集团清洁能源技术研究院、盐城市人民政府、中国欧盟商会联合主办。论坛主题为“中欧海上风电合作助力碳达峰碳中和”,论坛将重点围绕发展前景、机遇挑战、技术前言、行业热点等议题展开研讨,推动全球海上风电产业的健康可持续发展。

发展背景

2020年9月,习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上以负责任的态度向世界作出我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的承诺。此后,在国际国内多个重要场合强调,实现“碳达峰、碳中和”目标,中国将说到做到,并部署了到2030年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,加快构建新型电力系统等任务。近期,中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出实施可再生能源替代行动,大力发展新能源,全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展。可再生能源高质量跃升发展主题明确,大规模、高比例、市场化和高质量发展势在必行。“坚持陆海并重”,海上风电是新能源发展的主战场、新战场,具备发展空间大、离负荷中心近等优势,有序推进海上风电发展意义重大。

发展现状

中国有18000公里海岸线,资源储量丰富,相较于欧洲国家,中国海上风电起步较晚,经过10余年的快速发展,在装机规模、技术创新、政策和规划体系完善等方面取得突出成绩。

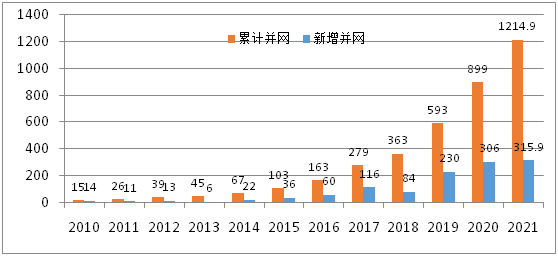

首先是装机规模逐步扩大。截至2021年8月底,我国海上风电累积装机容量达到1215万千瓦,已超过同期英国1025.4万千瓦的累积装机容量,跃居全球第一。预估2021年底我国海上风电累积装机容量将达到1500万千瓦以上。

各地区海上风电并网容量统计

(截止2021年8月,数据来源:国家可再生能源信息管理平台)

逐年全国海上风电投产与并网容量统计

(截止2021年8月,数据来源:国家可再生能源信息管理平台)

其次是技术实力强。已形成了较为完整的产业链,在全球范围内具备一定竞争优势,海上工程建设水平显著提高。国产风电机组最大单机容量达到10MW,抗17级台风的大容量海上风电机组已成功下线,单位千瓦造价水平明显降低,建成了全球首个海上大容量机组实验风场和全国首个近海深水区试验风场,长距离输电工程和漂浮式海上风电开发取得技术突破。

最后是规划和政策体系逐步完善。2016年国家能源局、国家海洋局联合印发《海上风电开发建设管理办法》,促进国家和地方建立健全海上风电管理、电价、建设等配套支持政策体系,推动海上风电技术标准、工程规范建设逐步完备完善,各沿海省份已开展多轮的规划编制和修编,不断优化近海海上风电发展布局,深远海海上风电配套管理办法和相关规划正加快研究编制。

发展路径探讨

1、优化近海项目布局,积极推动近海海上风电规模化发展。我国近海尚有一定资源开发空间,但受军事、航道、渔业等限制性因素影响较大,且项目单体规模较小。在补贴退坡的大背景下,需加快推进项目集约化和集群化发展,优化项目布局,实现近海海上风电规模化发展。

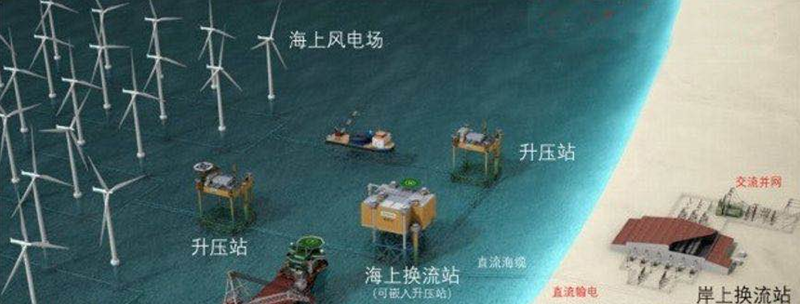

2、探索更深更远海域,推进深远海海上风电示范建设。统筹开展全国深远海海上风电示范工程开发建设,推动深远海风电集约连片规模开发,探索集中送出和集中运维模式,为更大规模深远海风电开发奠定基础。

3、加强产业链技术创新、协同降本。海上风电属于技术密集型行业,技术创新带来的降本增效是海上风电实现平价化可持续健康发展的关键,推进大容量风电机组、柔直送出、智慧运维等海上风电全产业链技术研发和创新,全面提升我国海上风电核心技术水平,促进产业降本增效。

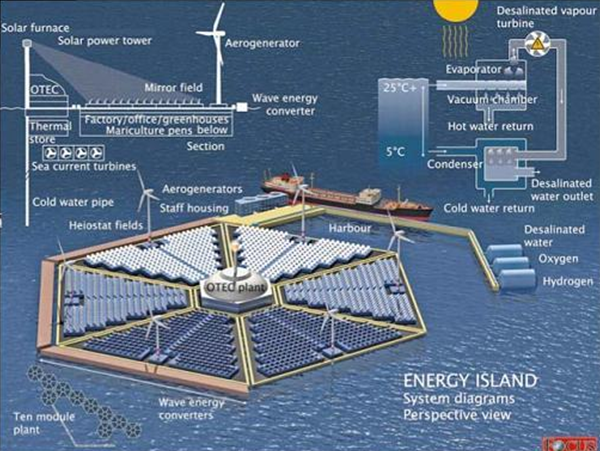

4、推进海上能源综合应用、融合发展。结合集群化项目开发建设,加快推动“海上风电与海洋牧场、海上油气、海水淡化、氢能、储能”等多种能源或资源的综合开发利用,提升海域综合利用效率,提升项目整体效益,实现海上能源综合化应用和融合发展。

结语

海洋是人类的未来,蕴藏着丰富的资源,海洋成为未来各国实现能源清洁绿色转型、进而实现“碳达峰、碳中和”目标的重要依托。为锚定“碳达峰、碳中和”目标,全面推进可再生能源高质量跃升式发展,我国海上风电将赋予新的发展使命,进入新的历史发展阶段,由近及远、集群化开发、平价开发、综合利用、示范引领、产业壮大等都将成为一段时期内海上风电产业发展重要特点,近海规模化和远海示范化发展也将进一步激发海上风电市场潜力,大大拓展海上风电开发范围和规模,进而为推动可再生能源替代行动,并为实现“碳达峰、碳中和”目标提供重要支撑。

═—═—═—THE END—═—═—═

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,只供参考之用。本网站部分视频、文字、图片之类素材可由注册用户自行上传,本网无法鉴别其知识版权,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。联系本网15701360683(仅限微信沟通),邮箱地址:wbmn86@aliyun.com。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网不作任何承诺。本网拥有对此声明的最终解释权。